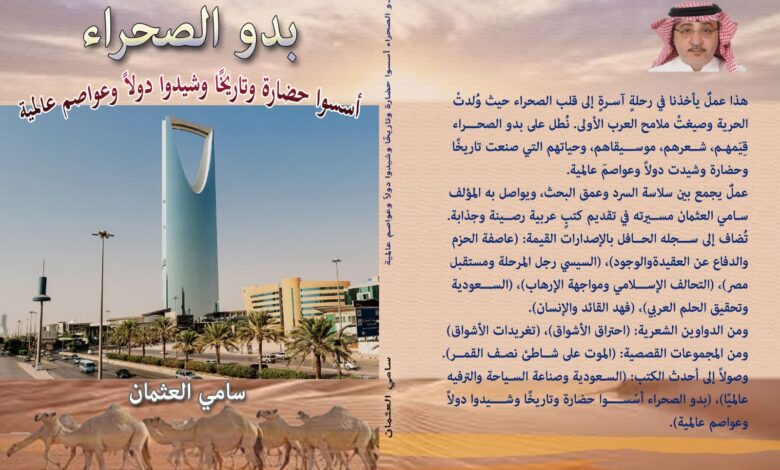

نبذه عن كتاب “بدو الصحراء أسّسوا حضارة وتاريخًا”

المقدمة:

بدو الصحراء أسّسوا حضارة وتاريخًا

وشيدوا دولاً وعواصم عالمية

كانت المصحراء، منذ فجر التاريخ، أكثر من مجرد فضاء جغرافي على مدّ البصر؛ كانت مدرسة كبرى لصناعة الإنسان. فمن رمالها الخشنة، ورياحها التي لا تهدأ، وليلها الفسيح، خرجت جماعاتٌ بشرية استطاعت أن تحوِّل القسوة إلى حكمة، والشدّة إلى صلابة، والفُرقة إلى هوية جماعية متماسكة. هؤلاء هم بدو الصحراء؛ الرجال الذين علّموا الأرض معنى الصبر، والنساء اللواتي حملن في أكفّهن نار الحياة، فأبقينها متقدة رغم ندرة الماء وبُعد المدى.

لم يبنِ البدو حضارتهم من الرخام ولا من أعمدة المعابد، ولم يدوّنوا ملاحمهم على جدران حجرية، ولكنهم نقشوا تاريخهم على وجه الزمن نفسه، في الذاكرة الشفوية، وفي الشعر الذي يسافر أكثر مما يبقى، وفي السلوك الذي لا يحتاج إلى شرح؛ كرمٌ لا يسأل عن الحساب، وحميةٌ لا تتردد أمام الخطر، واعتزازٌ بالنسب والعهد والكلمة حتى آخر قطرة في الروح.

لقد سار البدو عبر القارات. من نجد والحجاز خرجت قبائل هائلة، عبرت الصحراء الكبرى إلى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ثم مضت أبعد حتى قلب الأندلس. لم يكونوا جموعًا سائبة، بل كانوا حاملين لرسالة، ومؤسسين لمدن ودول ومسارات حضارية كاملة. خلفوا وراءهم لغات ولهجات وأنساقًا أدبية وعمرانية وعاداتٍ اجتماعية ما زالت تشتغل في الدم والذاكرة حتى يومنا هذا.

ولم يكن دورهم السياسي فقط هو ما يستحق الالتفات؛ بل إن أثرهم الثقافي والروحي والاجتماعي يكاد يكون أعمق. فهم الذين حفظوا العربية من التفكك، ورفعوا من قيمة الشعر حتى صار ديوانًا للأمة، وجعلوا من الفروسية والأخلاق والدين والقبيلة نسيجًا يتكامل ولا يتعارض.

ومهما تبدّل الزمن، وتغيّرت المدن، وتراجعت بعض أنماط الحياة القديمة أمام أقدام الحداثة، فإن قدرة البادية لم تنتهِ؛ بل تحولت من صورة إلى أخرى. تحولت من خيمة إلى بيت، ومن قافلة جمال إلى سيارة، ومن مبارزة بالسيف إلى شرف الكلمة. لكن روح الصحراء لا تزال تجري في المشية، وفي النبرة، وفي طبائع الكرم والنجدة والشجاعة. في هذا الكتاب، لا نروي تاريخًا جامدًا، ولا نقدّم سردًا فلكلوريًا للتغني بالماضي. بل نحاول أن نفهم ما الذي جعل البدو قادرين على صناعة حضارة من صمت الرمال؟ كيف حافظوا على هويتهم رغم اتساع الدنيا؟ كيف امتدوا من الجزيرة العربية إلى شمال أفريقيا دون أن يفقدوا السمات ولا الروح؟ وما الذي تبقّى من تلك الروح اليوم؟ وكيف يمكن أن تكون مصدر قوة في حاضرٍ يتغير بسرعة مذهلة؟ سنبدأ من الصحراء الأولى؛ حيث وُلد الإيقاع البدائي للحياة، ثم ننتقل إلى العرب الرحّل في الجزيرة والخليج، فالقبائل التي استقرت في الصحراء الغربية المصرية وأقاليم المغرب العربي، ثم نتابع أثر البدو في السياسة والدولة، وفي الاقتصاد، وفي تشكيل الحدود الثقافية بين الناس، وصولًا إلى أدبهم وشعرهم وموسيقاهم وأغانيهم التي ما تزال تحمل في لحنها نفَس الريح وحركة الكثبان.

إنه كتاب عن الإنسان قبل أن يكون كتابًا عن الجغرافيا. وعن الروح قبل أن يكون عن التاريخ. وعن المعنى قبل أن يكون عن الوقائع. فالبداوة ليست زمنًا مضى، بل طريقة في النظر إلى الحياة؛ أن تقف صلبًا مهما اشتد العصف، وأن تعرف قيمتك دون أن تصرخ، وأن تمشي في الأرض خفيفًا لكن بقدمين ثابتتين.

(1)

الصحراء والإنسان

ليست الصحراء صفحة جغرافية تمتد بلا حدود فحسب، ولا مجرد فراغ رملي تتقاذفه الرياح، بل هي مدرسة وجودية عميقة تُكوّن الإنسان قبل أن تشكّل مسكنه، وتبني شخصيته قبل أن تمنحه الغذاء والماء. في قلبها، يتعلّم المرء معنى البقاء قبل معنى الحياة، ومعنى الكرامة قبل معنى الثراء، ومعنى الاعتماد على النفس قبل البحث عن سند خارجي. فالصحراء ليست مجرد بيئة طبيعية؛ إنها أمّ صارمة تُربّي أبناءها على عين اليقين لا على الظن، وعلى التجربة لا على النص، وعلى الصمت لا على الضوضاء، وعلى الحكمة لا على سرعة الانفعال.

إن الإنسان الذي عاش في الصحراء لم يكن كائنًا منسحبًا من الحضارة، بل كان نواة الحضارة ذاتها قبل أن تُشيّد الأسوار والمدن، وقبل أن تُكتب الدساتير وتُرسم الجيوش. ومن يتعمّق في التاريخ الإنساني يدرك أن المدن ليست هي التي صنعت الإنسان، بل الإنسان هو من صنع المدن، وأن البدوي كان حاملًا للقيم التي بُنيت على أساسها الإمبراطوريات الكبرى. فلولا الشجاعة، والكرامة، والإيثار، وحفظ العهد، لما استطاع العرب لاحقًا نشر حضارة عالمية تخطّت حدود الرمل والنخيل وصولًا إلى قلوب الشعوب.

لقد فرضت الصحراء على الإنسان قوانينها القاسية، فأصبح البدوي لا يرى الكون كما يراه أهل البساتين والأنهار. من ينشأ بجوار الماء يرى الحياة وفيرة، مرنة، سهلة؛ ومن ينشأ في الصحراء يراها مسؤولية يومية لا تُؤجّل. فإذا تأخر المطر يومًا جفّ الحقل، أما إذا تأخر المطر في الصحراء ماتت الماشية ونفقت وقل الزاد ورحل الأمان. ولهذا أصبح البدوي أكثر وعيًا بقيمة الضروريات، وأقل انشغالًا بالكماليات، فالحياة عنده ليست استهلاكًا، بل اختبارًا دائمًا للقدرة على التحمّل واتخاذ القرار.

وفي تلك البيئة التي تخلو من الملهيات، وتتسع فيها المساحات، ويتقلّص فيها الحوار الخارجي، يتحوّل الإنسان إلى مفكر بطبيعته، وشاعر بالفطرة، وفيلسوف بالممارسة. فالصمت الطويل يُنضج الفكر، والليل الممتد يرفع الخيال، والنجوم تتحول إلى معلمٍ وصديق، والرحلة تتحول إلى تأمل مستمر بين السماء والأرض. ولذلك، فإن الشعر العربي لم يكن نوعًا من الرفاهية الثقافية، بل كان وسيلة للتدوين والتوثيق والتحفيز والحكمة. لم يكن الشعر عندهم ترفًا نخبويًا بل كان ديوان حياة، يحفظ بطولات الآباء ووصايا الجدود وشرف القبيلة.

ومن هذه البيئة خرجت قيم الشجاعة. فالبدوي لا يُربّى على الخوف لأن الخوف ترف لا يسمح به المكان، والجبن عارٌ لا يُغتفر، والجرأة ليست طيشًا بل هي توازن بين المعركة والسلام. لذلك، تجده يقف على حافة الخطر، يعرف متى يقاتل ومتى ينسحب، ومتى يصبر ومتى يهاجر. وإذا كان العالم الحديث يرى الشجاعة فعلًا خارقًا، فالبدوي كان يراها ضرورة يومية لا مفخرة عاطفية. وقد ورث العرب من الصحراء تلك الروح القتالية النبيلة التي لا تعتمد على البطش بل على المروءة والعدل.

وأما الكرم فهو قيمة لا تُفسر بالعطاء المادي فحسب، بل بالكرامة الإنسانية. فالضيف في الصحراء لا يُسأل عن السبب، ولا يُستقبل كمسؤولية، بل كنعمة جاءت من السماء. فالبدوي يذبح ولو آخر ما يملك لإطعام ضيفه، لأن قيمة الكرم لا تُقاس بما يُعطى بل بما يُضحّى به. وقد أسّس هذا السلوك لثقافة عربية واسعة جعلت الكرم مبدأً سياسيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا، حتى أصبحت صفة وطن قبل أن تكون صفة قبيلة.

أما الحرية فهي تاج القيم كلها. فالبدوي لم يعرف في حياته قيدًا إلا قيد الأخلاق، ولم يقبل سلطة إلا سلطة الرأي السديد. وقد شبّه بعض المؤرخين العربي بالنسر؛ لا يعيش في الأقفاص ولو كانت مصنوعة من ذهب. وهذه الحرية لم تكن رفضًا للأنظمة، بل رفضًا لفكرة الخضوع الداخلي، ولهذا وجد الإسلام قلوبًا تتّسع لرسالته، فقد كان الخطاب الديني يؤكد ذات القيم الكبرى: الحرية، العدل، الكرامة، المسئولية، والتكافل، فالتقت الفطرة بالعقيدة، وتحولت قيم الصحراء إلى قيم حضارة.

وإذا انتقلنا من المستوى الفردي إلى مستوى الوجدان الجمعي وجدنا أن الصحراء صنعت مجتمعًا يقوم على تبادل المنفعة لا على المنافسة المادية، وعلى تقدير الحكمة لا على تقدير الثراء، وعلى حفظ الوعود بدلًا من صياغة العقود. فالعرف عندهم أقوى من القانون، والكلمة أقوى من الوثيقة، والزعامة تُكتسب بامتحان المواقف لا بشرعية الوراثة فقط.

وقد ساعدت حياة الترحال على توسيع أفق البدوي وربطه بالفضاء العالمي منذ أقدم العصور، فالقوافل لم تكن مجرد نشاط تجاري، بل شبكة تواصل معرفية وثقافية، نقلت الأفكار، والقصص، واللغات، والعادات، والصناعات، وأسّست لمفهوم الحضور العربي المتجاوز للأقاليم. لذلك، فإن من ينظر إلى البدوي باعتباره إنسانًا معزولًا إنما يعبر عن رؤية ناقصة؛ فهو ابن رحلة، وابن لقاء، وابن مسار.

ولعل أجمل ما في الإنسان البدوي أنه يحمل داخله توازنًا بين الرقة والقسوة؛ فهو قادر على العطف الشديد وقادر على المواجهة الصلبة، لأنه يعرف أن الوجود ليس أبيض أو أسود، بل معادلة بين البقاء والكرامة. ومن هنا، نفهم كيف استطاع العرب، بعد أن صقلت الصحراء أرواحهم، أن يحملوا إلى العالم حضارة امتدت من الصين شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا، وأن يكونوا سادة للعلم والدين والسياسة لعدة قرون.

وهكذا يتضح أن الصحراء لم تكن صانعًا للظروف القاسية فقط، بل صانعًا للإنسان القوي؛ فهي لم تمنحه الراحة لكنها منحته المعنى، ولم تمنحه المدنية لكنها منحته الرسالة، ولم تمنحه الثروة لكنها منحت العالم من خلاله فلسفة حياة ما زالت إلى اليوم تُدرّس وتُروى وتُلهم.

إنّ الصحراء حين صنعت البدوي، لم تصنعه ليكون ابنَ مكانٍ فقط، بل ابن منظومة قيمٍ ممتدةٍ في الزمن، بحيث لا تنفصل هويته عن رمالها كما لا ينفصل النخيل عن الجذور الضاربة في الأعماق كي تظلّ قادرة على الوقوف في وجه الريح. ولعلّ المرء يتأمل كيف استطاعت هذه البيئة الشحيحة أن تنتج شخصيةً غنيةً إلى هذا الحد، شخصية تجمع بين القسوة والرقّة، بين الصمت والبيان، بين الصبر والنخوة

ويكاد يجمع الباحثون في الأنثروبولوجيا الثقافية أنّ الصحراء ليست مكانًا بل نظامًا معرفيًا يربّي صاحبه قبل أن يطعمه؛ إذ يعتاد البدوي منذ طفولته مواجهة ما يتجنبه غيره كالعطش، والحر، والمسافات الطويلة، والليالي الخالية من العمران، والبحث الدائم عن الماء والمرعى، فتتشكل داخله قدرة باهرة على تفسير الوجود بطريقة فطرية متقدمة لا تحتاج إلى تنظير. وتلك الخلطة بين قسوة التدبير ورقة الشعور هي التي جعلت الشعر البدوي من أعمق أشكال التعبير العربي، لأن الشعر لم يكن عندهم ترفًا أو هواية، بل كان وسيلة تسجيل، ومحكمة تاريخ، وسجلّ نسب، وصندوق مشاعر جماعية لا فردية.

وقد أثبتت دراسات حديثة في علم الاجتماع الثقافي أنّ المجتمعات الصحراوية تمتلك قدرة أعلى من غيرها على تطوير ما يسمى الإسناد الشفهي والقصص المتوارثة، وهو ما يفسّر بقاء قصصهم وملاحمهم حيّة حتى اليوم، على خلاف حضارات كانت تملك أعظم أدوات الكتابة لكنها افتقرت إلى الرواة. فالمعلّم الأول للطفل البدوي هو “الخيمة” لا “الكتاب”، و”الرحلة” لا “الفصل الدراسي”، و”النكبات” لا “الرفاهية”.

وهنا تظهر إحدى القيم الكبرى للبدوي وهي الحرية، التي لم تكن شعارًا سياسيًا أو فلسفيًا، بل كانت جزءًا من تركيبة الجسد والروح، فالصحراء تمنح من يسكنها شعورًا دائمًا بأن السماء سقفه الوحيد، والريح بريدُه المفتوح، والنجوم خارطةُ الطريق. إنّ إنسان الحضر يستطيع أن ينبهر بناطحات السحاب، أما البدوي فينبهر بما هو أعظم: بأن تكون قدماه فوق الأرض ورأسه في السماء

ولا غرابة أنّ القبائل العربية البدوية أنتجت نماذج قيادية صارت أعلامًا للمنطقة كلها، إذ إنّ الحياة في الفضاء المفتوح تصنع روح القرار السريع، وتُخضِع الفرد لمعادلة النجاة التي لا تسمح بالتردد، فيصبح اتخاذ القرار جزءًا من شخصيته، وليس مهارة مكتسبة لاحقًا. وقد أشارت دراسة صادرة عن جامعة الملك سعود عام 2019 تناولت الشخصية البدوية من منظور القيادة المجتمعية إلى أن البدو يتميزون بنسبة أعلى في الحسم واتخاذ القرار مقارنةً بنظرائهم في المجتمعات المستقرة، وذلك بسبب غياب البدائل وتغير الظروف المفاجئ في الصحراء. وهذه القيمة نفسها ساهمت لاحقًا في تكوين شخصيات عسكرية وسياسية ورمزية في العالم العربي، بدءًا من قادة الفتوحات الإسلامية، وصولًا إلى رموز المقاومة في شمال أفريقيا.

وإذا حاولنا تحليل العلاقة بين الكرم والبيئة القاسية سنلاحظ أنها ليست مفارقة، بل نتيجة طبيعية، إذ إنّ الأشد حاجة هو الأشد إحساسًا بجوع الآخرين. فالبدوي لا يرى الضيف فردًا عابرًا، بل فرصةً لتأكيد معنى الوجود الاجتماعي. لذلك لم يتردد يومًا في التضحية بما يملك مهما كان قليلاً

وهذا يدل أن الكرم لم يكن ادعاءً ولا تصويرًا رومانسيا، بل كان رمزًا للنجاة الجماعية، إذ لا يعيش في الصحراء بخيل، لأن البخلاء يُستبعدون تلقائيًا من منظومة النجاة، بينما الكرماء هم الذين يحمون القبيلة ويضمنون ديمومتها.

أمّا الشجاعة فهي ليست بطريق الصدفة، بل نتيجة احتكاك دائم مع احتمالات الخطر، بدءًا من الحيوانات المفترسة، وصولًا إلى الغزو القبلي، وانتهاءً بالتقلبات القاسية في المناخ والموارد. فالشجاع في منطق الصحراء ليس من يقاتل، بل من يملك قلبًا لا يهرب، ولذلك كان الفرسان يغنون قبل القتال، لا بعده، لأن الشجاعة عندهم لحظة انطلاق لا لحظة انتصار فحسب. وقد قال عنترة:

ولقد ذكرتكِ والرماحُ نواهلٌ

مني وبيضُ الهند تقطرُ من دمي

فوددتُ تقبيل السيوفِ لأنها

لمعت كبارق ثغركِ المتبسّمِ

أما الصبر فهو سيد القيم كلها، لأنه مفتاح النجاة الوحيد، ومن هنا كان العربي إذا مدح رجلا قال: “صَبُورٌ على الأيام”، لأن الحياة في الصحراء تُفقد الإنسان حق التدلل، فيتعلم مواجهة ألم البرد والحر والظمأ وقلة الغذاء وقسوة الترحال، حتى تصبح الحسرة فعلًا غير مسموح به، ولهذا قال أهل البوادي: “لا يشقى إلا من لا يصبر”.

وهكذا نفهم كيف صاغت الصحراء روح البدوي فهي ليست روحًا منفعلة بل فاعلة، وليست روحًا خاملة بل يقظة، وليست روحًا متذمرة بل ممتلئة بالمعاني. لذلك جاء الإسلام في بيئة صحراوية لا لأنه دين قسوة، بل لأنه يحتاج قومًا قادرين على حمل الرسالة إلى الصعب قبل السهل، وإلى البعيد قبل القريب.

إن البدوي إنسان الصحراء ليس مادة تاريخية تُقرأ، بل مفتاح لفهم الهوية العربية كلها؛ فحيثما سافرت في العالم العربي ستجد أثر الصحراء: في الشعر، واللهجة، والكرم، والغيرة، والنجدة، والاعتزاز بالنسب، والإيمان بالقضاء، والقدرة على البدء من الصفر، والولع بالحرية. تلك هي الصحراء وهذا هو البدوي.